广告史劣迹斑斑的鸿茅药酒获“CCTV国家品牌计划”,打了谁的脸?

近期,上海工商在上海市政府的官方公众号“上海发布”上公布了2017年度12件虚假广告的典型案件,广受社会各界关注。

引起注意的是,很多网友的留言矛头均不约而同地指向了鸿茅药酒的广告。

此前,有媒体报道称,近10年间,这款“治病强身”的神酒被通报违法2630次,如果医药广告违规也评吉尼斯世界纪录的话,鸿茅药酒一定能榜上有名。

2630次,不敢肯定这一数据的准确性,但查阅互联网资料,鸿茅药酒有着劣迹斑斑的违法广告史是确凿无疑的。鸿茅药酒的违法广告行为有:虚假广告,表示功效、安全性的断言或者保证,违法使用代言人,未经审查发布广告,含有获奖等综合性评价内容,等等,并且层出不穷。

鸿茅药酒作为非处方药,是要经过广告审查部门,即食品药品监督管理部门的审批才能发布广告的。我们不禁要问,作为审批部门是否尽到审查义务?

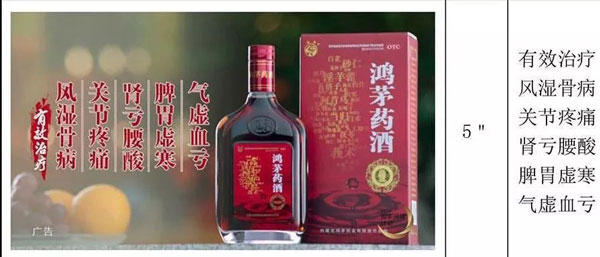

选取了一则经过食药监部门审批的鸿茅药酒广告,以此为例进行分析,以窥探食药监部门的审查尺度。该广告为鸿茅药酒于2017年11月投放的一则电视广告,广告审批文号为蒙药广审(视)第2017120232号。

问题一 是否倡导合理用药?

《药品广告审查发布标准》明确规定,药品广告应当宣传和引导合理用药,不得直接或者间接怂恿任意、过量地购买和使用药品。

鸿茅药酒广告中的“每天呵护”、“每天两口”,给消费者“每天都要喝”的感受,与说明书中的“服药7天症状无缓解,应去医院就诊”的表述截然不同,是否违背了前述合理用药的规定?

事实上,可以说鸿茅药酒较为成功地将其非处方药的性质模糊为保健食品,很多消费者都误认为鸿茅药酒属于保健食品,而不是药品。实务中,很多保健食品都巴不得宣传自己有治疗疾病功能,那么,作为非处方药的鸿茅药酒为何还要将其自身模糊为保健食品?原因在于,药品的使用应当更为审慎,是药三分毒、有病才用药,你看到逢年过节有人送感冒药、咳嗽糖浆的吗?虽然保健食品也要合理使用,但是其使用方式要宽松很多。鸿茅药酒暧昧的宣传可以提高其消费使用量,在一定程度上造成不合理、任意的使用。

问题二 是否作功效性保证?

《广告法》禁止药品广告含有表示功效、安全性的断言或者保证。本例广告中的“有效治疗风湿骨病、关节疼痛、肾亏腰酸、脾胃虚寒、气虚血亏”,并且对“有效治疗”这四个字进行强调,是否构成上述“表示功效的断言或保证”?

鸿茅药酒的销售对象是广大中老年人,他们对于效果的理解有别于年轻人,两类人群对“有效治疗”的理解是不一样的,站在中老年人的角度,这一用语构成“表示功效的断言或保证”尚不为过。

问题三 是否含有获奖等综合性评价内容?

按照《药品广告审查发布标准》,药品广告中不得含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容。此举在于倡导人们合理用药。而鸿茅药酒的广告中出现的“中华老字号”、“CCTV国家品牌计划”“国家级非物资文化遗产”等内容虽然并不是药品本身的综合性评价,仍然试图借助对“字号”“品牌”的宣传,间接影响药品本身的评价,有违法之嫌。

从对上述三个问题的分析来看,虽然不能断言鸿茅药酒的上述广告违法,但可以肯定的是,食药监部门在广告审批时采用了极为宽松的标准。

除了宽松的审查标准,宽松的行政处罚也是鸿茅药酒违法广告屡禁不止的原因之一。按照《广告法》的规定,对药品广告,情节严重的,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。即可以在一段时间内禁止其发布广告,甚至可以判其死刑,剥夺其主体资格。但是鸿茅药酒似乎一直并未受到严厉的行政处罚,“2630”次通报后,鸿茅药酒反而越做越大。这与杭州个体户使用“杭州最好吃的糖炒栗子”一语即罚20万一案形成鲜明对比,莫大的讽刺啊!

更为讽刺的是,对于“2630”次违法通报,有关部门选择性失明,鸿茅药酒被评上了“中华老字号”、“CCTV国家品牌计划”。《广告法》禁止“国家级”的广告用语,有关部门使用“国家”两字进行背书,本身就存在争议,而将这一评定授予常年广告违法的鸿茅药酒,不得不说,这是一个奇迹。

315即将来临,入选品牌计划的鸿茅药酒,总归是安全的。